Tag: Alzheimer

El verano había recogido sus toallas

Pudiera no ser más que otra secuela de la indigestión, si bien, solo fingían ser civilizados cuando en el fondo no lo eran. El verano se les había acabado en un abrir y cerrar de ojos a quienes tuvieron la magia de conectar y la suerte de coincidir.

El aire despreocupado dejaría paso a otras sensaciones de incomodidad, no ya tanto con las temperaturas y lo extremo. Seguramente sin emitir sonido alguno, ni siquiera un gemido. Había que haber amado mucho para llegar a odiar, y ni eso.

El camino de vuelta que pasaba por el parque se había hecho más largo. Un pequeño paseo por el pasado. Aun así, cobraba plena vigencia al mirar con fijeza a la zona de juegos infantiles, sintiéndose un hombre de mediana edad: porque también había crecido.

No solo se les había ido el verano, sino que también muchos años de sus vidas; a los perfectamente sanos y puñeteramente a salvo de todo y nada. Que, para ser sinceros, el mero acto de respirar constituía un esfuerzo titánico, para los muy aficionados a dar portazos y gritarse callando.

No obstante, y habiéndose imaginado siempre que los entierros se celebrarían en días grises y lluviosos, con gente vestida de negro y apiñada bajo sus paraguas, el sol brillaba y nadie iba de negro. Tampoco le hicieron caso con el himno.

El otoño se presentaba raro, peor que un ¡maldito bastardo! El niño que llevaba en su vientre saldría corpulento de más y feo como pocos. Y ni la tapa del ataúd se le resistiría, con lo que a las horas saldría de esa su alcantarilla. La bufanda había ayudado, y mucho, dando y quitando penas, suspiros y lamentos. La misma bufanda que aún habría de pasar por más tragos, y hasta de acompañarle en su segundo entierro. Pero luego, bastante más tarde, qué todavía le quedaba por hacer.

Primero, la tomaría con todos los dolientes chaqueteros, a quienes iría haciendo un ovillo, uno a uno hasta formar un montículo (cubierto de maleza y secretos). Les quitaría las indumentarias, por cierto.

No se consideraba un alcohólico el recién fallecido, del mismo modo que no creía padecer el síndrome de Diógenes. Solo era un hombre al que le gustaba echar un trago de vez en cuando y coleccionar cosas; y tenía largas temporadas. Cosas, que algunas quemaría.

Así era la naturaleza humana en la que uno no podía elegir sus verdades.

Su perro, al que hubo de medio drogar para tal fin, sería el único que podría descubrirle, ahora bien, confiaba en ganárselo por sufridor que era. Ya sí que le podría dar largos paseos por el bosque y que se explayara. Y su padre; pero su padre teóricamente tenía alzheimer, por ¡aúpas! que dijera. ¡Otro rojiblanco muerto hijo de puta de mucho cuidado que en su día fue del Atleti!

PEBELTOR

La baja nobleza: la paz era eso

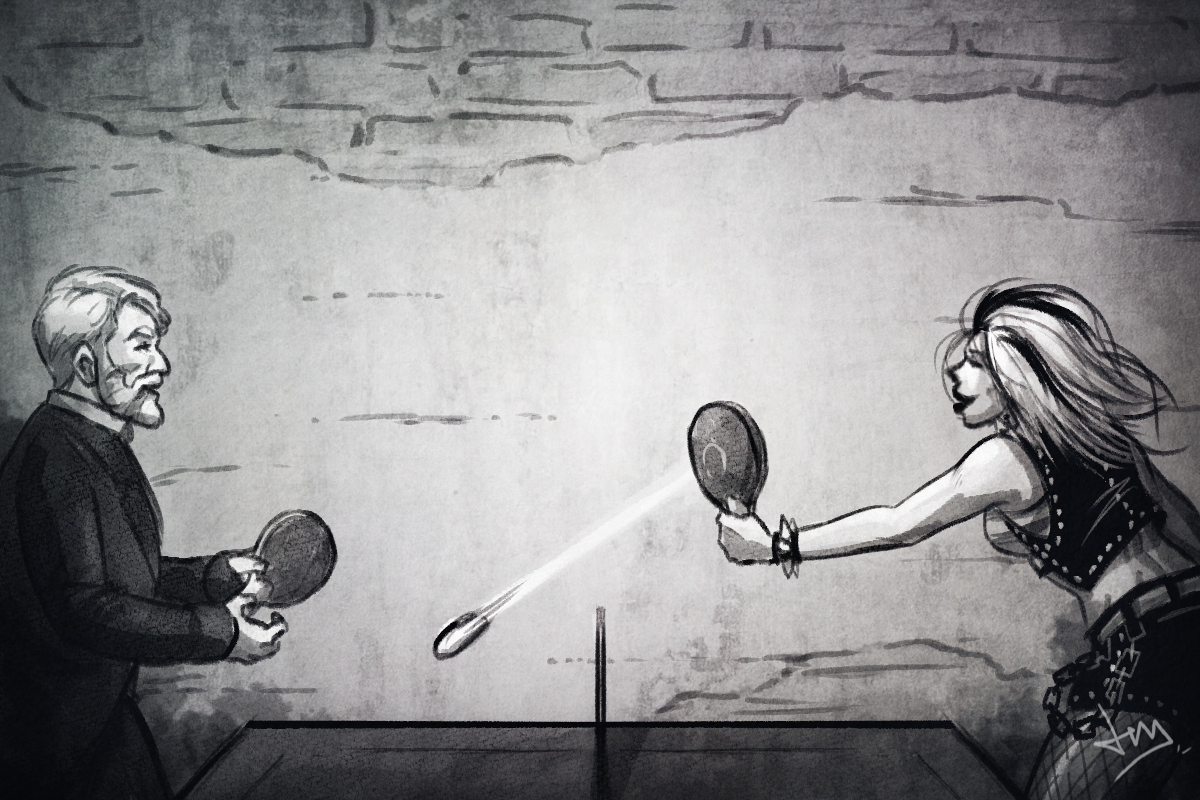

Jugaban y no se reconocían.

Habían recorrido juntos los lugares más bellos del planeta, desde islas remotas hasta coloridas cordilleras. No menos de cincuenta y un destinos. Si bien, la madre naturaleza había hecho de las suyas.

No eran ni de lejos quiénes en el Salto Ángel (Venezuela) rebosaban de amor el uno por el otro, allá en las cataratas más altas del mundo. O los que en la Antártida disfrutaron de los glaciares azules y el surrealismo de su volcánico idilio, asombrosamente cambiado, áspero a veces, pleno de verdad y de locura, síntomas de la misma enfermedad: su razón.

Hacia los espacios estrechos y ondulados de las formaciones rocosas del Cañón del Antílope, en Arizona, algo más que la luz del sol y su incertidumbre se le filtró y conjuró a ella y su cabeza; recuerdos felices que parecieron estriarse. Más en el brillo etéreo del placentero Arashiyama Bamboo Grove, a las afueras de Kioto (Japón) él percibió el crujir de las maderas y las evanescentes hojas tanto como ese desierto tan suyo, que semanas después le brotó irremediablemente en la dificultad del vivir, visitando el chileno Atacama, pueblos pequeños y cerros grandes, sin ni tratar de darle orden a palabras grandes de forma sencilla. También se olvidó de sí… y de ella, conectando y desconectando, tal que, malherido en su propia ceguera y su propio olvido, ni permaneciéndole la voz.

La erosión de la vida les había dejado en medio de ese verdor terrible del parecer sano a expensas de los lechos de ideas secas y trechos blanquinegros, cuando ni por casualidad parecían del todo paupérrimos, pero sí… porque tenían ya esa mirada plural: la sal de todos los olvidos.

El caso es que podían recordar hileras de hortensias azules y cascadas dispersas o sonatas de violines, como en las portuguesas Azores, y no así reconocerse, ni en la propia abundancia del mirarse al espejo. Habían entregado buena parte de su alma al sinsentido, ni pudiendo relacionarse a base de deslavazados fragmentos si acaso. Todo les era nuevo, todo les era viejo; usable, vendible, fundible, comible, potable. ¿Cuándo dejaron de entender el mundo?, ¿alguna vez comprendieron la realidad?

Uno tras otro, cada día, sin inmutarse y disfrutando de las bondades de la vida, se les fue haciendo más prístino que el anterior. La vida era así. La protuberancia de su seno, aquel ariete, dejó paso a los titubeos, recelos, y esa sensación como de casa antigua y las maneras diversas. Ella. Toda ella. Y él. Parado en el dintel, pisando la madera noble y tocando con inquietud el papel pintado al calor de su hogar que ni reconocía.

La rehabilitación consistía en aprender a vivir con ello. Aprender que el agua, azul y oportuna, una vez cerrado el grifo ya no era agua, ni azul ni cristalina, ni nada. Los gestos podían llegar a ser de granito, lentos o negros, entre tanta incredulidad; o adorables en esos nimios e imprevisibles ratos en donde los recuerdos podían más que los clichés y las medicinas… sonriendo, sin reír, llorándose, como si nada, como si todo.

Quizás fuera mejor no llevarles la contraria, ni como para dar una explicación racional a sus pérdidas o el odio, su odio, podría ser más enfermizo y corrosivo. Había que dejarlo ser un jardinero nocturno, y a ella una fiera en su piedra de la locura. Seguían siendo ellos, a su modo, querían atrapar el sol con una mano. Esta vez más humildes, más escépticos, y más despiertos… casi sin saberlo.

Su casa se la tallaron toda ella de notas visibles y recordatorios, muchas, infinidad de veces, flotando desde el mismísimo amanecer, que era cuando la controversia de todas esas imperfecciones y vivencias podían sorprenderles en toda su dimensión humana.

Tantísimos kilómetros y acres vistos, millones, y relucientes lagos e inhóspitas montañas como para acabar sin nombre y mayor oficio que tirarle la pelota a alguien y no saber si fue o seguía siendo tu propia esposa, o tu hija, y ni ser capaz de distinguirlas de un pingüino o de una ballena jorobada. Porque la vida, la propia vida, lejos de la sutileza y de la ambigüedad era toda una confesión en bruto… Claro que los que tenían memoria tampoco es que fuesen mucho mejores, unos, porque olvidar, olvidaban pronto; y otros, porque no sabían quiénes eran o querían ser.

¡Maldita nobleza y sentido dolor! ¡Cuántos infinitos! Personas y lugares… olores de comidas, otras y otros. La paz de la vida siempre fue eso… y la injusta violencia.

Tantas cosas se decían

“He aprendido a decir tu nombre mientras dormías”, pensaba ella dejándose hacer en esos pocos ratitos de cordura que le quedaban por vivir, no pronunciándolo por vergüenza y respeto en todo ese cielo de recuerdos.

Esa cosa extraña del dolor hacía que su marido la peinase. Los dientes rotos no se los podía arreglar.

Cada vez que ella cerraba los ojos, el cielo tintado de penumbras hacia de las suyas. Unas veces sabía dónde estaba y otras tantas no. Efectivamente, los pobres no eran pobres porque querían.

Hacía tiempo ya que su fiel perro les dejó a los dos solos. Ese del gesto de la pata colocándola sobre su dueña, también ofreciéndole una mejor vida. Ese adiós quien peor lo llevaba era el esposo, pues el can reforzaba su comportamiento de cuidador; sin él, a veces se mostraba inseguro, solo con la vida de su silencio.

En ciertas noches, ella lo despertaba con el llanto de una madre como si nadie se hubiera presentado a celebrar el cumpleaños de su hijo. A sus edades y memoria compartida, en cada quincena había varias onomásticas. Afortunadamente, ya había superado la necesidad de comer azúcar.

La libertad, para esas pérdidas de memoria, no se podía comprar con dinero: el descanso sí; el mayor esclavista de la historia, como el amor y sus cuentos completos. Pero él lo vivía adrede, como en una tregua, estando otros tantos con la primavera rota en una esquina, sin cariños algunos y los retratos certeros de los anhelos del ser humano. Tantas cosas se decían sin decir, que no solo les unía el amor sino también el espanto. El hombre en el olvido, y ella, siempre quisieron a alguien que se quedara aún después de lo desagradable que podía llegar a ser la vida; y el bueno del perro que adoptaron, Verne III, que también se llevó sus vejaciones, escupitajos y gritos.

Los 05 de septiembre

El banco apenas ha cambiado. Mismo lugar, mismo entorno, y una ligera evolución arquitectónica. La farola sí que no la han sustituido, sigue a ras de vida. Como yo, es de las que creen que otro fin del mundo es posible. Yo llegué a soñar que el corazón se le hacía añicos para no tener que volver a verla, más la postergación de hacer lo que realmente se quiere en la vida es dolorosa. Nunca falla, todos los 05 de septiembre vuelve y se sienta.

Es, el puro retrato de la precariedad y reivindicaciones de toda una generación. No le queda otra que darse a sí misma la flor, igualita que la primera vez, aquella que dejó estar por unos minutos (que se nos hicieron eternos). A punto estuve de ir a por ella; mi torpe marido no me dejó. También disfrutó viéndola. Hasta le pusimos nombre. Los años dieron para mucho.

Si fuera argentina decidimos llamarla Eva, nuestra Evita; si fuera Ucraniana, que algo tiene también, sería Tatiana. Él se inclinó por esa zona, de hecho, hasta fuimos de vacaciones hacia el río Irpín por si la veíamos también allí. Dos años antes a Buenos Aires. Todas las calles las paseamos. Perdí once kilos. ¡Quién los perdiera ahora! Han pasado muchos. Mi hija me dice que soy tonta, que ¿por qué no le pregunto?, ¿qué me viene bien expresarme?, hablar, reír. Pero para una cocinera jubilada como yo qué otra cosa podría hacer sino mirar la vida de los demás. Y algo le tendré que contar a mi nieto. Otro hombretón. Su abuelo falleció también con la intriga. Mucho Alzheimer pero bien que se acordaba de cuándo era el día, dejándonos tan poco espacio en la ventana, menos mal que mi hijo el grandullón lo bajaba bien cerca de ella, porque fueron los únicos que han estado a menos de dos metros de esa belleza nuestra. Ni el perro Tomason Olivier; otro que se nos murió, ¡pobre mío!

En el centro de salud lo vengo comentando desde hace unos años, por si alguien la ha visto. Y no, aunque Marie, la enfermera, me dijo una vez que hay mujeres que hacen eso: que aparecen y que desaparecen, con o sin flor. Ninguno de la familia nos lo creemos, cierto es que habría que ir sospechando, mal que nos pese, porque sigue tan joven como el primer día nuestra princesita, por años que pasen.

Yo, al día siguiente, me subía a la barandilla, imitándola florida. ¡Qué recuerdos! ¡Quién pudiera! Y él contemplaba mi dolor y desamparo en un universo poético de lo más hermoso. Hasta le hacía ojitos mientras la música huía noche abajo.