noviembre 2019

Palabras en silencio

La joven, como muchas de su edad, seguía viendo los cuerpos desnudos con los ojos cerrados, sola. Su abuela no sabía nada. Su madre menos aún.

Las amigas, empeñadas en no ser unas horteras, caerían en su mismo error, si es que todavía no habían llegado a ese momento. Esa vez no estaban juntas. La conciencia de la cría era de lo poco que le acompañaba.

Los pantalones, de no haber estado rasgados se los hubiera roto ella a base de jirones. Era tendencia, enseñar y no enseñar, para que otros les pusieran caras de envidia o de tarados. Como directriz, esa se la admitieron sus padres. A base de sacar buenas notas le permitieron ciertos deslices con el look, con tal de no lidiar con enfados de más ni con dejarla aislada de esa sociedad rara y exótica, como todas hacia las adolescencias.

Solo que el particular humor no era casual. El sujetador negro se lo había llevado él, el mismo que le insistió, primero elegante, susurrándole y de qué forma; después, ya no tan excelso y encantador, más bien meloso de más. Un boxeador polaco hubiera tenido más tacto con ella.

Pensó en llamar al 112, por si desde el teléfono de emergencias, en lugar de que le felicitasen o regañasen por haber perdido la virginidad, le hablaban de otras cosas, fueran cuales fueran. El seguro de salud privado de los dientes no daba ese servicio, ya había consultado las condiciones.

Las deportivas eran de lo poco que la hacía mujer. Ni descalza ni con tacones aminoraba la tensión. Una de las cosas más asombrosas fue sentarse hacia la paz social de un banco de un parque cualquiera, donde desde pobres blancos hasta las capas más altas y negros de muchas o pequeñas comunidades calmaban las propagandas andando, atravesándolo o limpiándolo. La muerte de la inocencia, no obstante, era sostenible. Se había prometido a sí misma que cuando creciera y fuera una mujer trataría de hacer cosas tan buenas y nobles como las que había hecho su madre.

Solo le faltaba evolucionar. O estar en lugares tan lejanos como Alaska y Kenia. Los rumores sobre una posible autoría, tal vez, ya le estarían rentando, tristemente, con los “calladita estás más guapa”, típico de los que se replanteaban todo a base de arrebatos.

Con los párpados vencidos, hasta se lanzó toda clase de improperios, siendo al mismo tiempo una niña en la calle, consciente de los perros rabiosos, las casas espeluznantes y teniendo esa bella visión de cómo funcionaba la justicia, no atreviéndose.

Pero, sobre todo, la segunda o tercera vida era la variable de ese diario, décadas después, al fundirse sin ni poder sobresaltarse en toda su existencia, leyendo a una niña que observaba todo a su alrededor como una mujer adulta reflexionando sobre su infancia. Un ama de llaves negra sí hubiera sido lo suficientemente valiente sabiendo escuchar, incluso hablándole a los perros, más en tres generaciones la distancia más larga seguía siendo la falta de interés y los prejuicios. ¡Y todo por coquetear!, pero no; no, ni mucho menos: por las palabras en silencio y el día que empezó todo.

De los que ponen el alma en cada cosa que hacen

Insensatos, así los veían algunos, a todos esos niños saltando en los charcos llenándose de agua y barro. Otros, apenas los distinguían, centrados en los tonos desiguales de las casas contraponiendo la jovialidad (pesimistas a más no poder) con la envidia como sonrisa.

Y luego queremos ser todos iguales. Cabrones.

Era pequeño y negro, un cruce perseguido

El olor del interior le revolvió el estómago. Zumbidos que constataron ellas. Y no estaban en una zona industrial, alejada; ni en una choza mugrienta.

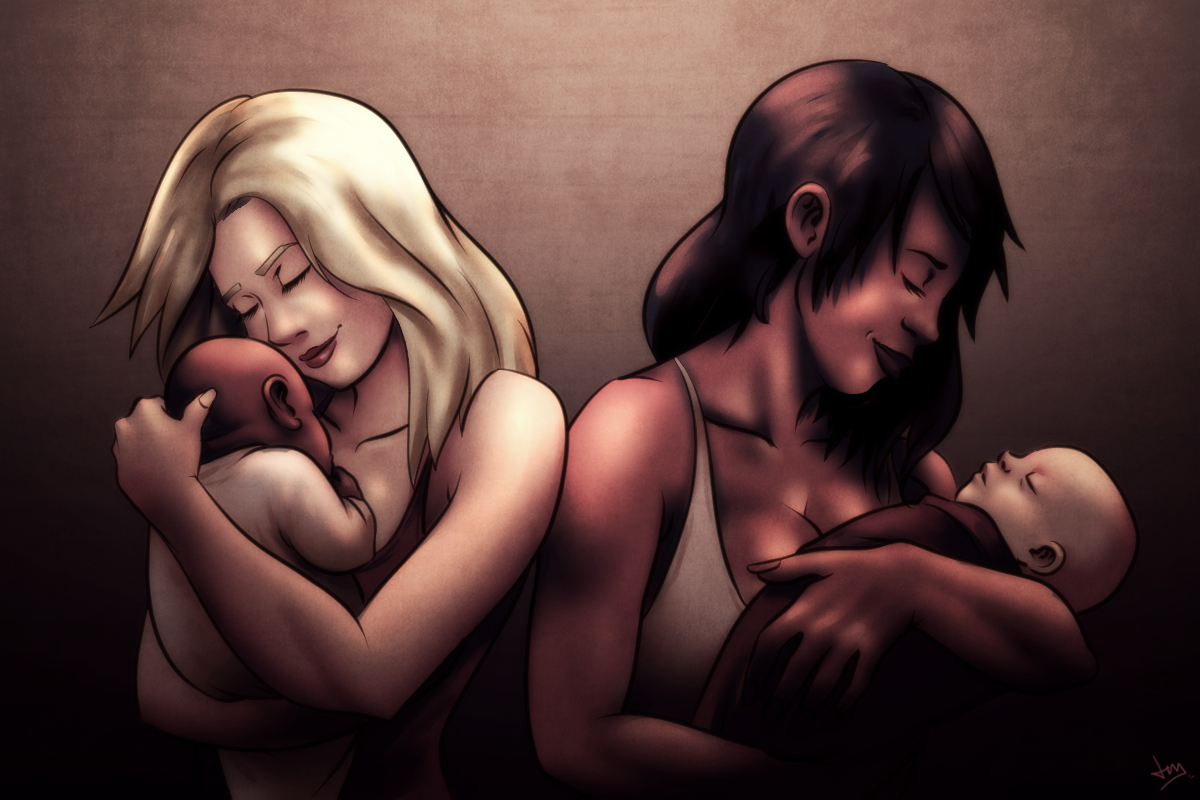

Inéditas caricias, que halló, de las pocas que había visto nunca, chasqueando los dedos y rondando su mochila. Durante toda la noche había madurado ese encuentro, le dio sed pensar en tantas razas, repleto de agujeros en el edredón. Más al ver a los críos en las faldas y esos simples frutos de la altura, de pecho a pecho, todas esas consignas quedaron en un silbido breve.

Eso fue lo peor del estar vivo, sobrevivir encadenado a su propia argolla, dejando pasar varios minutos en silencio, viejísimo sobre sus propios hombros. Jamás pensó en compartir tiempos de espera con ellas y con los más pequeños, que saturaban la estancia sin farándulas, cuales imperdibles. Quienes le dijeron que serían despojos de camadas inservibles, escuálidos y hambrientos se equivocaron.

Aquella mañana se sintió más perro que hombre. Los cachorros no se preguntaron nada, absortos en el cáliz de sus madres y la lucha por la vida, mamando, sin ni sudarios blancos y mitos que los travistieran. Los dedos y caras, sin aspavientos, eran de manos de hombres y mujercitas, cuyos cuerpos no pudo ni acercarse a olisquear encendiéndose el undécimo cigarro de la mañana, porque siempre había alguien en el otro extremo. La consigna que llevaba era como poco morder al peque y hacerla hervir, amoratándola también, en absoluto el gesto de una mueca de la hermosura o la inocencia verdadera.

Y tanto él como su bate de béisbol salieron, apenas ensañándose con la mirada a medio abrir en un edificio sin ruido, desatendiendo la orden. Es verdad que se detuvo demasiado: hubo de encontrar una excusa, con los dedos imposiblemente largos. Hasta se arrancó el cinturón de cuero hacia un rincón de piel más blanca, girándose el botón del pantalón y bajándose la cremallera con la mano firme pero leve.

Tenía esa edad que se podía explorar, apenas su rostro había llegado a la edad juvenil corriéndole por sus venas una violencia sublimada, que debió prologar en la guerra del volver con los suyos: “¡Qué mierda todo! Apenas gritaron cuando me la follé y los pisoteé”. A pesar de los golpes y la sangre que se hizo al darse contra la pared, rabioso, se peinó con los nudos ensangrentados el flequillo bendiciendo los cuerpos minúsculos y esas madres, también iracundo para no quedarse atrás, negando con la cabeza vehementemente y riéndose al ser jaleado por los otros, desobediente, para al salir volver a darse nuevamente a la belleza efímera de los silbidos breves, solo, sin dejar de mirar de reojo.

Porque aquel rastro solo podía significar una cosa

Decíamos de las casas, los pisos, los edificios, las calles y los barrios. Decíamos, como si fueran ellas las culpables de las soledades.

Nadie puede seguir creciendo sin estímulo.