octubre 2021

La mirada de los caballos

Los caballos tenían ese poquito de dolor. Y lo veían todo azulado y medio gris. El lado humano les hacía ladearse sin alharacas ni piruetas. Ellos no estaban para inventarse mentiras que después tendrían que recordar, más su entereza tampoco les valía. Romper líneas, y no romperlas, era un problema.

Tenían ganas de tirar hacia adelante, y a la par estaban como que muy unidos. Eran tiempo, ayuda, apoyo. Atacaban a campo cerrado, quietos pero vigorosos. No solo escuchaban a los que pensaban como ellos, o magnificaban lo que veían. Los caballos distinguían a su gente por la forma de caminar, y leían las emociones. Eran dóciles, cariñosos, y de un porte mayúsculo. Los tres.

Y no tenían duelo alguno por la jerarquía, cada cual tenía su rol e iban a una. Si bien, tenían afectada la cabalgada y sus miradas tiernas y perfectas, de una espesura impenetrable. Había mucho que aprender de esos mamíferos de gran habilidad y pelaje. El niño, instalado en su llanto, seguía exigiendo e invitando. A los mayores los volvía locos, prefiriendo mirar para otro lado, cosa que los hacía humanos e ignorantes creyendo que no había maldad en esa sostenibilidad; a los caballos, les bailaba la mirada en su quietud, máxime, cuando ese peque les buscaba los pies y no le atisbaban descanso al crío, queriéndolo y rechazándolo.

La baja nobleza: la paz era eso

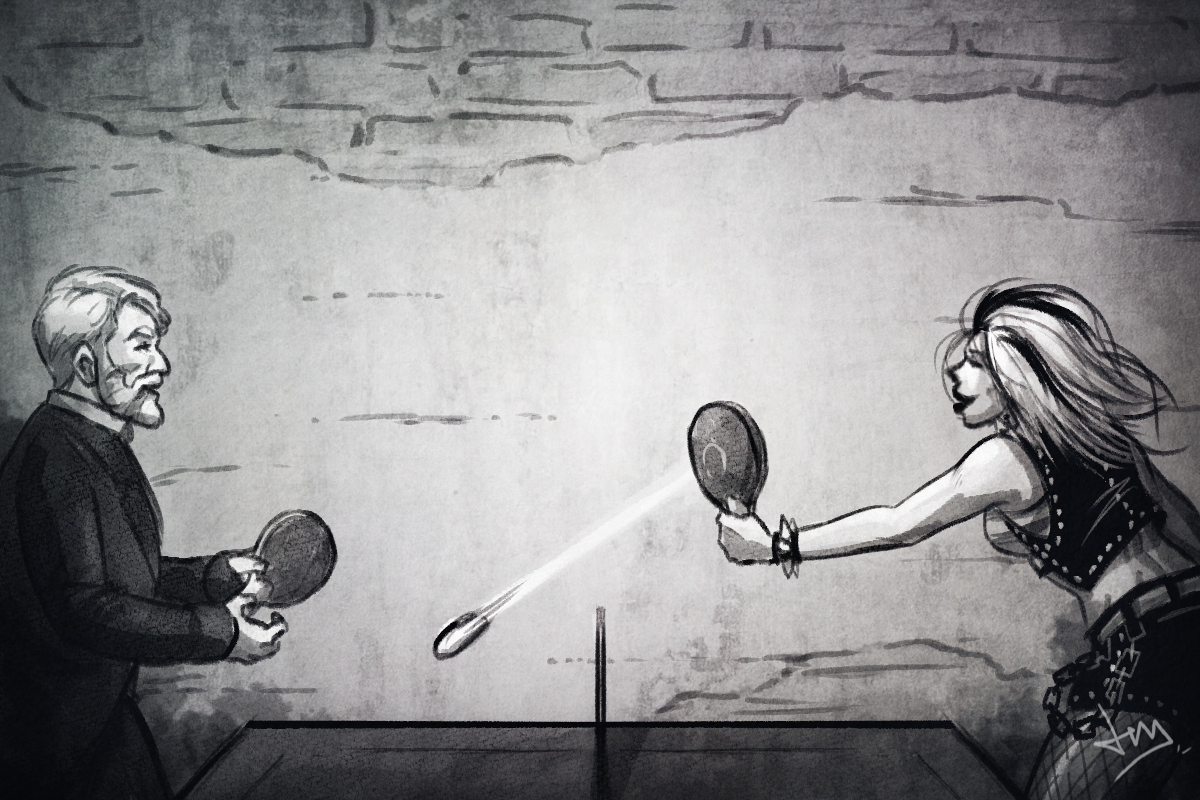

Jugaban y no se reconocían.

Habían recorrido juntos los lugares más bellos del planeta, desde islas remotas hasta coloridas cordilleras. No menos de cincuenta y un destinos. Si bien, la madre naturaleza había hecho de las suyas.

No eran ni de lejos quiénes en el Salto Ángel (Venezuela) rebosaban de amor el uno por el otro, allá en las cataratas más altas del mundo. O los que en la Antártida disfrutaron de los glaciares azules y el surrealismo de su volcánico idilio, asombrosamente cambiado, áspero a veces, pleno de verdad y de locura, síntomas de la misma enfermedad: su razón.

Hacia los espacios estrechos y ondulados de las formaciones rocosas del Cañón del Antílope, en Arizona, algo más que la luz del sol y su incertidumbre se le filtró y conjuró a ella y su cabeza; recuerdos felices que parecieron estriarse. Más en el brillo etéreo del placentero Arashiyama Bamboo Grove, a las afueras de Kioto (Japón) él percibió el crujir de las maderas y las evanescentes hojas tanto como ese desierto tan suyo, que semanas después le brotó irremediablemente en la dificultad del vivir, visitando el chileno Atacama, pueblos pequeños y cerros grandes, sin ni tratar de darle orden a palabras grandes de forma sencilla. También se olvidó de sí… y de ella, conectando y desconectando, tal que, malherido en su propia ceguera y su propio olvido, ni permaneciéndole la voz.

La erosión de la vida les había dejado en medio de ese verdor terrible del parecer sano a expensas de los lechos de ideas secas y trechos blanquinegros, cuando ni por casualidad parecían del todo paupérrimos, pero sí… porque tenían ya esa mirada plural: la sal de todos los olvidos.

El caso es que podían recordar hileras de hortensias azules y cascadas dispersas o sonatas de violines, como en las portuguesas Azores, y no así reconocerse, ni en la propia abundancia del mirarse al espejo. Habían entregado buena parte de su alma al sinsentido, ni pudiendo relacionarse a base de deslavazados fragmentos si acaso. Todo les era nuevo, todo les era viejo; usable, vendible, fundible, comible, potable. ¿Cuándo dejaron de entender el mundo?, ¿alguna vez comprendieron la realidad?

Uno tras otro, cada día, sin inmutarse y disfrutando de las bondades de la vida, se les fue haciendo más prístino que el anterior. La vida era así. La protuberancia de su seno, aquel ariete, dejó paso a los titubeos, recelos, y esa sensación como de casa antigua y las maneras diversas. Ella. Toda ella. Y él. Parado en el dintel, pisando la madera noble y tocando con inquietud el papel pintado al calor de su hogar que ni reconocía.

La rehabilitación consistía en aprender a vivir con ello. Aprender que el agua, azul y oportuna, una vez cerrado el grifo ya no era agua, ni azul ni cristalina, ni nada. Los gestos podían llegar a ser de granito, lentos o negros, entre tanta incredulidad; o adorables en esos nimios e imprevisibles ratos en donde los recuerdos podían más que los clichés y las medicinas… sonriendo, sin reír, llorándose, como si nada, como si todo.

Quizás fuera mejor no llevarles la contraria, ni como para dar una explicación racional a sus pérdidas o el odio, su odio, podría ser más enfermizo y corrosivo. Había que dejarlo ser un jardinero nocturno, y a ella una fiera en su piedra de la locura. Seguían siendo ellos, a su modo, querían atrapar el sol con una mano. Esta vez más humildes, más escépticos, y más despiertos… casi sin saberlo.

Su casa se la tallaron toda ella de notas visibles y recordatorios, muchas, infinidad de veces, flotando desde el mismísimo amanecer, que era cuando la controversia de todas esas imperfecciones y vivencias podían sorprenderles en toda su dimensión humana.

Tantísimos kilómetros y acres vistos, millones, y relucientes lagos e inhóspitas montañas como para acabar sin nombre y mayor oficio que tirarle la pelota a alguien y no saber si fue o seguía siendo tu propia esposa, o tu hija, y ni ser capaz de distinguirlas de un pingüino o de una ballena jorobada. Porque la vida, la propia vida, lejos de la sutileza y de la ambigüedad era toda una confesión en bruto… Claro que los que tenían memoria tampoco es que fuesen mucho mejores, unos, porque olvidar, olvidaban pronto; y otros, porque no sabían quiénes eran o querían ser.

¡Maldita nobleza y sentido dolor! ¡Cuántos infinitos! Personas y lugares… olores de comidas, otras y otros. La paz de la vida siempre fue eso… y la injusta violencia.

Probando a vivir, que también

“El lunes nos querrán”, se decían en su precario silencio, y sin mayor intención. Uno azul, y otro rojo, o similar. A ellos tampoco les resultaba fácil dar con el color, o más bien el nombre y los retornos.

El abrigo de mujer tenía múltiples tonalidades y ninguna, dentro de esa gama de rojo. Era capaz de agotar al abrigo de hombre, más largo, en este caso, si se ponía a justificar su tono y distinguirse del resto de tonos rojos.

No obstante, ambos coincidían en lo gustoso de abrazarse. El perchero concitaba ese interés manifiesto cada día, y cada noche, de los que no tenían uso. El verano y la primavera, por estaciones veraces y objetivas, no les eran de agradecer. Por ello se permitían, cuando menos, darse un paseíllo sin hostigamiento por la casa, a esas horas en las que sus dueños, él y ella, encamados o no, presumían de no tener que usarlos o se quejaban del calor. En democracia todo servía.

Salir, los abrigos salían de sus roperos y armarios con categoría, madurez y una entereza física y solidaria que asustaría al más valiente de los niños y su mascota. Sobre todo, en esos días, en los que siete millones de personas podrían pasar de largo de los mismos, teniéndolos ahí, a mano, o bajo llave; incluso peor aún, bajo el imperio de la naftalina, aromas de lavandas y otras voluntades, que no necesariamente coincidían con sus sentires. Ellos eran de estar, de abrazarse; de merecer una protección especial, y como tal estaban ahí, a dos pasos, en sus mundos. Con sus dueños en una plataforma o ciudad refugio. Equivocados en la prosperidad, el progreso y dando por hecho desatenderlos.

La confortabilidad, las expectativas eran evidencias. Los abrigos sabían de ello. Y sus respectivos sombreros más. Tenían un convenio suscrito entre los dos reinos (sombreros y abrigos), y estaban a punto de darse a la logística necesaria de estar siempre a la vista, o casi, preparados para responder a ese procedimiento tan exigente de quedarse entrecomillados o en paréntesis, por semanas y meses en según qué lugares a expensas de la presión de la naturaleza y el tiempo, agostados para todo, hasta para abrazarse.

Sus mediadores judiciales iban a ser los zapatos, que estaban en una situación de absoluta precariedad. Ni dentro ni fuera. Esos sí que sufrían los males de las mascotas, con los chuchos y su comportamiento indebido. Cuando menos, los sombreros y los abrigos empatizaban con los canes, no así las bufandas, o los pañuelos, otros que sufrían la calle y la casa según el perro y su consideración, riéndoles los humanos sus gracias o chillando de alguna manera, cosa que hacía incómoda la convivencia, fueras de los rojos o de los azules.

Cierto es que también había otras asambleas, que en el sentir colectivo de las prendas amparaba y respaldaba de alguna manera, haciendo partícipes, a la ropa interior. Si bien, los credos y los colores todavía eran más confusos si cabe, así como su prosperidad, cohesión social y nivel de servicio, que exigía unidad de acción. En el sentido opuesto estaba la ropa militar, que callaba, democráticamente (y apagaba la radio de madrugada a todo ese elenco, pasando lista).

La felicidad de los días

El doctor había perdido todo cuanto no fuera dolor o gloria. Todo cuanto entrase en los cánones lo admitía. Llegaba a hacer más de tres mil quinientas operaciones estéticas al año, y así durante un largo periodo, décadas y más décadas, que alguna le seguía faltando.

Si bien, aún tenía algo de esperanza, y tiempo. Era mirar ese retrato y no poder dejar de pensarlo, día tras día, al entrar y salir de su impoluto despacho, donde preparaba de inicio las cirugías encerrado en su haber, unas tras otras.

Tantas operaciones, y el dinero, habían ganado hasta a las vocaciones, las prisas, las envidias y las ansiedades. Él esperaba romper con la tradición. Quería ser el último médico de la familia. El final de los finales.

Y eso que su mujer, la segunda, tercera o cuarta, no paraba de inyectarse cócteles de hormonas para seguir dando a luz a más niños y niñas, a los que vestía de médico al acostarlos, ya fuera con pijamas verdes de quirófano o con batas blancas a modo de camisón, todo valía; cosa que le provocaba urticaria al que se había hecho la vasectomía, él mismo, casi que solito.

Lo sabían la del retrato y él. Un cuadro con el marco roto y numerosos piquetes, de cuando se lo regaló su tatarabuelo a su abuelo y ese a su difunto padre, llegándole a él cuando su hermano mayor pereció con solo diez años y un poco de regaliz en la boca. A ese sí le hubiera gustado ejercer la medicina, alguien que nunca lo hubiera tirado al suelo y pisoteado, porque no era de leyes, ni menos aún artesano o ingeniero.

Firme en sus convicciones, esperaba, por más que esa y las anteriores mujeres insistieran, que la maldición se terminase. Un reniego, abominación y condenación que él sufrió desde la más corta edad, con el juramento de su madre y abuela, empeñadas en vestirlo de tal guisa, y hasta de ponerle unas vendas, tijeras e hilo de coser como si ya empezase a remendar sin miramientos desde la más tierna edad.